Wildobst gehûÑrte schon seit der frû¥hesten Menschheitsgeschichte zur Nahrung.

Vor etwa 10.000 Jahren kamen die ersten Wildformen der ObstgehûÑlze von Russland und Vorderasien (ûpfel und Birnen) uns aus dem Orient (Pflaumen) nach Europa.

Vor etwas 2000 Jahren haben die RûÑmer (diese wiederum lernten von den Perser und ûgyptern) die ersten Kulturformen des Obstbaus nach Deutschland gebracht. Lange Zeit wurde das erforderliche Wissen und die Praktiken nur mû¥ndlich û¥berliefert.

Bis zum 15. Jh beschrûÊnkte sich der Obstbau im Deutschen Reich auf die nûÊhere Umgebung der Siedlungen. Vorbilder waren die ObstgûÊrten der karolingischen Kammergû¥ter und MeierhûÑfe sowie der KlûÑster.

Vorallm die KlûÑster und MûÑnche, bewahrten die die Kultur des Obstbaus, betrieben internationalen Tauschhandel und entwickelten erste Sorten.

Im 30 jûÊhrigen Krieg wurden viele der bestehenden Obstanlagen wieder zerstûÑrt oder verkamen.

im 18. Jh. erlieûen verschiedene Landesherren erlieûen Verordnungen, wonach ObstbûÊume zur Verhinderung von HungersnûÑten der BevûÑlkerung angepflanzt werden mussten. ZunûÊchst entstanden an Wegen und gemeinsam genutzten "Allmenden" solche FlûÊchen - spûÊter auch gemischte ObstûÊcker und WeingûÊrten mit HochstûÊmmen.

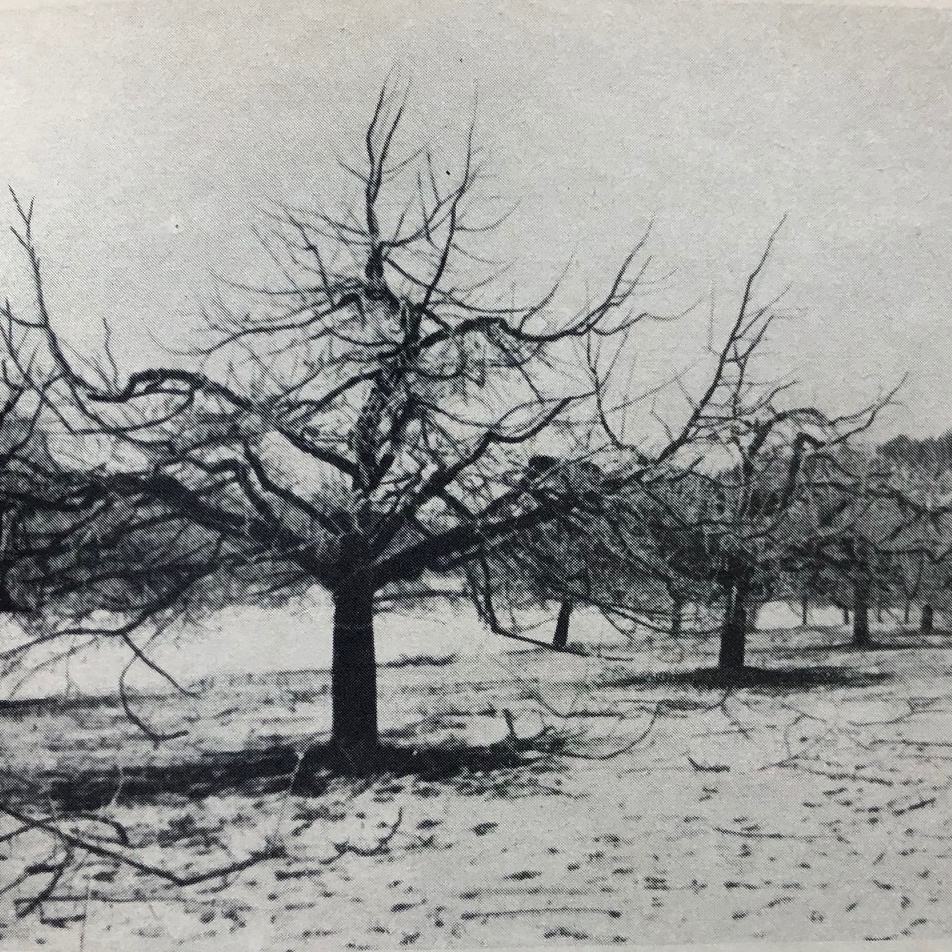

Ein entscheidender Schritt waren zum Ende des 19. Jh der Niedergang des Weinbaus infolge des Befalls mit Reblaus.

Die gerodeten FlûÊchen wurden oft mit Streuobst bepfanzt. Durch den Ausbau der Milchviehhaltung entstand die Unternutzung als WeideflûÊche oder MûÊhwiese.

Bis ca. 1930 hatte der Streuobstbau in Deutschland mit ca. 1,5 Mio Hektar.

Mit der zunehmenden Intesivierung, Meachnisierung und Spezialisierung in der Landwirtschaft begann die Umstellung des Obstbaus auf niedrigstûÊmmige Plantagen und damit war der Niedergang des Streuobstbaus besiegelt.

Weitere Grû¥nde waren:

- verûÊnderte Konsumhaltung (SupermûÊrkte, makelloses Obst, billige Nahrungsmittel)

- Rû¥ckgang der FamiliengrûÑûe

- sinkendes Interesse an Selbstversorgung

- zunehmender Import von Obst und SûÊften

- staatliche FûÑderung von Plantagenobst und RodungsprûÊmien fû¥r Streuobst

- steigende Bebauung der OrtsrûÊnder

Erst seit Mitte der 1980 er Jahre (im Osten noch spûÊter) ist ein Umdenken zu spû¥ren.

Den Streuobstwiesen wird wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Wirtschaftliche Gesichtpunkte stehen dabei nicht mehr im Vordergrund. Entscheidend wird zunehmend die Erhaltung des Lebensraums Streuobstwiese fû¥r viele, auch gefûÊhrdete Tier- und Pflanzenarten, der Wert der einzigartigen Landschaften fû¥r die Erholung der Menschen und das Interesse an der Erhaltung kultureller Werte des Streuobstbaus.